網路上有人這麼形容著:

阮義忠充份傳遞了這樣的簡單論述:農村、土地與勞動的人們是高貴、寬容的,而都市、現代化與現代社會,則是「假象」、「惡疾」、「陷阱」,是「未來終將面對的廢墟」;唯一的贖罪方向,是回到農村價值與倫理、回到台灣的過去。

-或許都市與鄉村的簡單對比,可以讓一些人找到懷舊的情緒,過去的美好,現在的無奈,未來只好回到過去。只是,都市真的如此不堪嗎?充斥都市各角落的小廣場、公園、醫院與購物機會,人人要避之唯恐不及嗎?

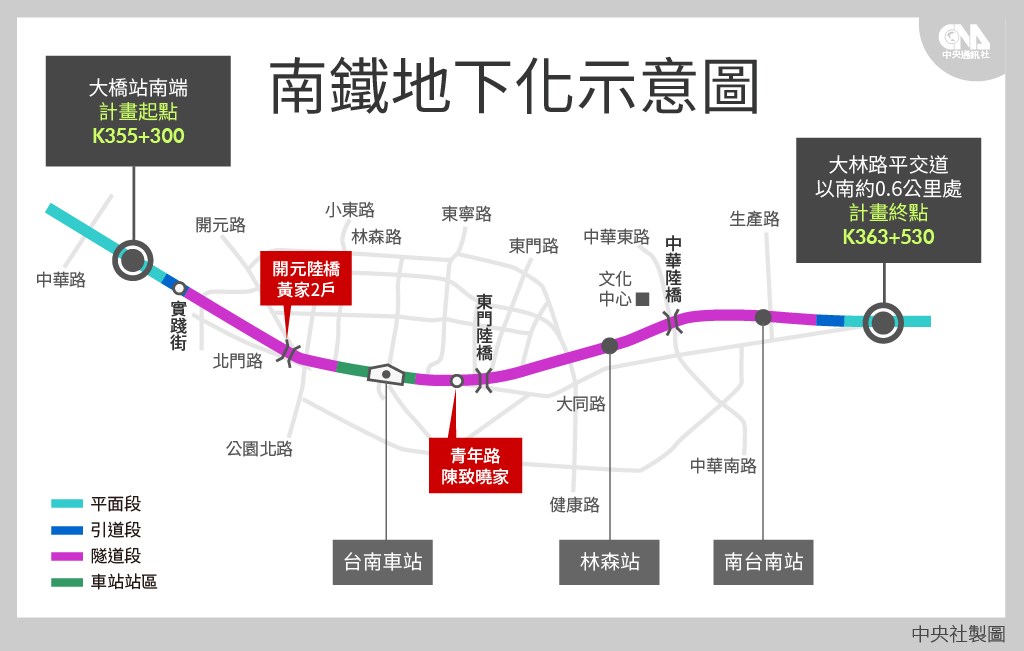

台南鐵路地下化工程的拆除作業延續了好多年,終於走到最後一戶,網路上這麼寫著:

高齡89歲的陳母哽咽地表示,陳家對這棟房子的感情很深,就像把一小孩從小養到大的感覺,不知道為何時任台南市長的副總統賴清德要將陳家的根全部拔光,連一點空間都不讓陳家生存下去。 陳母哽咽地說,房子和土地是陳家的根,自己不知道犯了什麼大罪,現在要被連根拔起,「連殺人犯都有人權,我們卻一點人權都沒有」,9年來一家人過得提心吊膽,也不知道房子什麼時候會被拆光。

-家,別人的家,自己的家,外表可能差不多,但是感受完全不同。

新家與舊家,老家拆除了,真的沒加了嗎?甚麼是家?何處是家?

心靈故鄉在何方?

對不想搬家的人而言,老家就是心靈的故鄉。對想搬家且有家可搬的人而言,老家是過去,新家是未來,未來新希望。

但是對那群老家不見了,新家不知在何方的人,老家是根、是窩,沒了老家,就甚麼都沒有了。

當有家可搬的人借用無家可搬的人詞彙,妥當嗎?合適嗎?

換個角度想,當你願意跳出自己,想想自己沒了老家,可以讓更多人有新家,有新路,你的心情會好過些嗎?

還是家,是一個唯我獨尊,無可取代的專利品。毋寧死,不可辱。

恨還是公益?

有人說著: 「他知道一定要把它毀掉才能傷害我母親,然後就能傷害我,就可以報復我過去9年揭發民進黨虛偽政客的殘暴」。陳致曉痛批,台南市政府明知道有方法可以不用強拆,進而讓城市具備歷史紋理、更有社會形象,但政府寧願利用公權力徹底毀滅一家人,讓他直言「這是恨,不是執行公共利益」。

明明知道有方法,這是單方認知,還是普遍認知,當一方執著於單方認知,且只想強求他人吞下該認知,誰對誰錯反而不重要,因為事情已經跳脫對錯之外,變成愛與恨之爭。這樣的爭議漩渦,無人可解,也無力介入。心靈與心魔,一線之隔。

Vendetta,執行公法者到頭來變成私仇對象,這是甚麼世界?因為人治,所以仇恨對象變成官員,法治呢?仇恨對象變成國家,所以才有革命嗎?

反拆,還是反低價?反對的目的是自利,還是他利?

如果這是一個有能力的人,他能夠一開始就捐出建物,就積極以愛心與文史心態籌畫部分家園的完整性嗎?就好像台中黎明幼兒園案例,如果一開始就將幼兒園土地捐出,使其可以被排除於自辦重劃區之外,完整保存,還會有後續的抗爭嗎?

這當然是強人所難的說詞,誰有那麼多閒錢愛心,可以無視徵收補償的收益,大筆一揮捐出自己的所有呢?

也因為如此,當大愛不在,任何形式的抗爭到頭來只剩下價錢高低可被評論。

台中大智路大樓徵收價錢加倍後,舊家的情懷馬上可以在新家被實踐。這是濫情與懷舊之外的現實,不是嗎?

迷信與信仰的美麗與哀愁: 小我與大我的民主之爭

一個人悲情叫做可憐,一群人的悲情叫做信仰,是這樣嗎?人很複雜,小說與戲劇可以生動地描繪一個人,滿足劇情的需要,但是戲劇落幕後,人可能又變了。有人選擇喜新厭舊,有人選擇從一而終,沒有對錯,這是信仰的開端,關起門來,互相取暖,有甚麼不好呢?

這是信仰,也可能是迷信,執迷於特定事物而無法自拔,而一起沉淪,享受那種莫名的快感。我們變成一個社群,迷信也好,信仰也好,上地與撒旦本來就被各取所需。

是迷信,所以可以犧牲大我、拯救小我。是信仰,所以可以犧牲小我,完成大我。是這樣嗎?無數小我構成的大我,是否依然被排除於他們門外,根本不入流呢?

捍衛僅存的住家是一種信仰,但是捍衛僅存的舊屋,且對鄰居已經造成困擾的危屋,難道真的沒有小我與大我之分嗎?

小我是多數決,民主機制的犧牲者,或者是參與民主的一員而已。服從多數,尊重少數,然後呢?將少數極大化,使其不受決議的影響,甚至將少數排除,使其免於被犧牲,這才是民主的真諦嗎?

回到基本面: 都市計畫執行工具論

如果對計畫沒有共識,照理說,就沒有執行的問題。反之,如果各界對計畫執行有一定共識,我們要問: 執行計畫的工具足夠嗎?換地、換屋、重劃、徵收、購買、安置、合夥等工具,真的足以促成計畫的執行嗎?

執行之外,配套工具,安置、補償,還剩下甚麼?

留言列表

留言列表